Il Museo occupa una posizione particolare nel panorama europeo dei musei di navi antiche. E’ stato realizzato infatti nel luogo stesso del ritrovamento dei relitti, all’interno dell’antico bacino portuale di Claudio e Traiano, il Portus Ostiensis Augusti, il più grande scalo marittimo dell’antichità.

Furono i lavori per la costruzione dell’aeroporto “Leonardo da Vinci” e della connessa viabilità che portarono, a partire dal 1957, alla scoperta degli imponenti resti della parte nord del porto imperiale, ancora visibili vicino al museo, tra cui il molo monumentale settentrionale e la cd. “Capitaneria”, dove si conserva una volta dipinta con l’unico affresco in cui è rappresentato il faro di Portus. Il moderno hub aeroportuale del Paese poggia dunque sull’antico hub dell’impero romano, confermando la continuità della vocazione all’apertura al mondo di questo territorio. Il nuovo aeroporto sorgerà dove un tempo c’era il mare, perché nel frattempo la linea di costa è avanzata di almeno quattro chilometri a causa dei detriti e sedimenti trasportati dal fiume

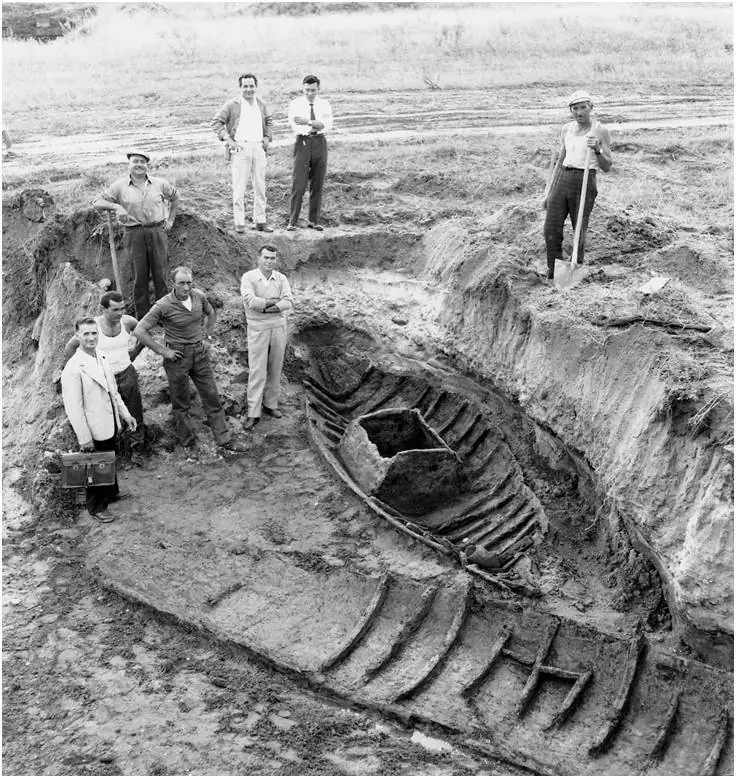

Nel corso delle ricerche vennero scoperti i resti di otto imbarcazioni, di cui tre sono naves caudicariae, navi fluvio-marittime per il trasporto delle merci lungo il Tevere da Portus a Roma. La prima imbarcazione, Fiumicino 2, fu rinvenuta nel 1958. Tra il 1959 e il 1961 si portarono alla luce le altre due caudicarie, Fiumicino 1 e Fiumicino 3 e una navis vivara, o barca da pesca, Fiumicino 5, dotata al centro di un vivaio per mantenere vivo il pescato; a queste si aggiunsero due frammenti di fiancata, Fiumicino 6 e 7 appartenenti ad altre navi. L’ultimo scafo, Fiumicino 4, scavato nel 1965, è un piccolo veliero da cabotaggio marittimo Un altro relitto, Fiumicino 8 non venne recuperato per le cattive condizioni conservative.

Grazie alle favorevoli condizioni ambientali, nella maggior parte dei casi si sono conservate le strutture del fondo, chiglia e carena che, impregnate d’acqua, furono sigillate dai depositi di limo e sabbia determinati dal processo di interramento dell’intero bacino portuale. I relitti giacevano a ridosso del molo settentrionale del porto di Claudio, un’area marginale del bacino in cui venne a crearsi un vero e proprio “cimitero” ” dove erano abbandonate le imbarcazioni troppo vecchie e malridotte per prestare ancora servizio.

Nel momento successivo allo scavo le imbarcazioni, lasciate a contatto con l’aria, subirono un consistente degrado cui si cercò di rimediare proteggendole con stuoie, sabbia e teloni. In seguito furono costruite delle centine lignee per sorreggere le fiancate e poter recuperare, nella loro interezza, le imbarcazioni, ma chiaramente non fu sufficiente.

Nel 1970 l’archeologa responsabile degli scavi, Valnea Santa Maria Scrinari, poi soprintendente di Ostia, fece realizzare un hangar, progettato e costruito dall’Ingegnere del Genio Civile Otello Testaguzza, per poter ricoverare le imbarcazioni nell’area stessa del ritrovamento e iniziare quindi le prime attività di restauro e consolidamento. Nel 1979 l’hangar venne allestito e inaugurato come Museo per esibire le imbarcazioni. Per problematiche legate agli adeguamenti normativi il Museo chiuse nel 2002, per riaprire al pubblico dopo circa vent’ anni, completamente rinnovato grazie a un finanziamento in capo ai Grandi Progetti Strategici del MiC.

Il percorso espositivo

L’ impianto espositivo è volutamente essenziale per dare evidenza ai relitti, che, ricordiamo, sono imbarcazioni commerciali che costituiscono una collezione di valore straordinario. L’elemento originale che fa della collezione del Museo delle Navi di Fiumicino un unicum, oltre alla barca del pescatore, sono le tre caudicarie. La presenza di tre navi caudicarie, imbarcazioni fluvio-marittime che trasportavano le merci lungo il Tevere, da Portus a Roma, trainate dalle sponde del fiume con il sistema dell’alaggio, ha permesso uno studio approfondito di questa tipologia di battelli, costruiti a Portus tra il II-IV secolo, con la tecnica “a guscio portante”, un sistema costruttivo molto solido che ha infatti consentito la conservazione degli scafi. E’ stato inoltre possibile comprenderne il sistema quasi seriale di costruzione, che prevedeva una logica precisa, in cui la realizzazione modulare di prua, poppa e sezione centrale, permetteva di realizzare imbarcazioni della medesima tipologia, ma di taglia diversa. Le tre caudicarie di Fiumicino potevano trasportare rispettivamente ca. 70, 50 e 30 tonnellate. Anche la cd. “barca del pescatore”, navis vivara, è un reperto eccezionale nel suo genere e per stato di conservazione: L’acquario centrale per mantenere vivo il pescato era dotato di fori sul fondo per permettere il ricambio dell’acqua e veniva chiuso con tappi di legno di pino, alcuni dei quali sono stati ritrovati intatti. Oltre a due porzioni di fiancata appartenenti ad altre imbarcazioni, si può ammirare la Fiumicino 4, un veliero da piccolo cabotaggio, armato di una vela quadra, serviva per il commercio di prossimità. Le condizioni di questo scafo sono straordinarie, poiché è ancora visibile la scassa dell’albero, emersa nel corso del restauro, e il fasciame dello scafo è pressoché totalmente originale.

In concomitanza con la riapertura del Museo nel 2021, concepito come work in progress, si è dato il via al restauro delle imbarcazioni, che a quella data, presentavano uno stato conservativo piuttosto critico dovuto a una somma di fattori, che hanno reso indispensabile programmare interventi conservativi. Valore aggiunto di questi restauri è costituito dal fatto che tutte le attività si sono svolte durante l’orario di apertura al pubblico, grazie alla realizzazione di una struttura removibile, in metallo e plastica trasparente, al di sotto della quale operavano i tecnici in assoluta sicurezza, consentendo ai visitatori di assistere alle fasi di restauro; la struttura era dotata di una pedana traslante per consentire ai restauratori di lavorare all’interno delle grandi imbarcazioni. Scopri di più sul restauro, che si è concluso all’inizio del 2025.

Ad arricchire la collezione di relitti, che costituiscono il cuore dell’esposizione, si aggiunge una selezione di reperti riguardanti temi legati alle navi stesse e al contesto: la tecnica di costruzione e navigazione, il porto, la vita a bordo negli scali portuali, il commercio.

Il percorso di visita si snoda su due livelli, al piano terra e sulla passerella che corre aerea lungo le pareti e tra le due grandi imbarcazioni fluviali al centro della sala, consentendo la vista dei relitti a varie altezze, dalle parti immerse fino alla visione complessiva dall’alto delle imbarcazioni. Il visitatore sarà così accompagnato in un circuito che gli mostrerà i sistemi costruttivi delle navi e il loro armamento, la vita che si svolgeva a bordo e nel porto, e, insieme ai materiali esposti, la struttura dell’impianto di Portus e il commercio marittimo.

Infine nella saletta multimediale, oltre alla proiezione di un filmato che narra la vita portuale tra mare e fiume, il visitatore potrà approfondire, attraverso l’utilizzo di due touchscreen, i diversi argomenti cardine dell’esposizione. Il percorso di visita, accessibile in ogni sua parte, consente a tutti, persone con disabilità motoria e genitori con bambini in passeggino, di godere dell’esposizione senza incorrere in barriere architettoniche.